“¡Detente Peste!” Por la Hna. Marie de la Sagesse Sequeiros

Como decía Cicerón en Acerca del orador, “la historia es luz de la verdad, vida de la memoria y maestra de la vida”; no es la memoria en sí, es el pasado vivo que nos permite saber dónde estamos parados y atisbar qué puede venir y así se vuelve enseñanza vital; por eso en estos tiempos de pandemia traigamos a la memoria un hecho que no debe ser olvidado por su valor magisterial: la gran peste que azoló la ciudad de Marsella entre 1720 y 1722 pues, justo a tres siglos de la misma, y tal vez no por casualidad, varias lecciones de vida y de muerte.

Los protagonistas y los hechos

En el siglo XVIII Marsella contaba con una pujante población de más de 90.000 habitantes, en su mayoría comerciantes. Gracias a su puerto mediterráneo era una de las más ricas y prósperas ciudades de toda la región. Pero el mercantilismo creciente y la herejía del jansenismo habían hecho que los marselleses se volviesen bien materialistas y se alejaran cada vez más de la práctica sacramental, de lo cual el clero tampoco estuvo exento.

Para 1710 la diócesis se encontró vacante al morir el obispo de angustia por los conflictos que lo enfrentaban con el duro clero jansenista. Fue entonces cuando el rey Luis XIV designó a Mons. Henri de Belzunce como nuevo pastor, asumiendo el cargo en esa difícil situación con solo 39 años, aunque por ser un converso del protestantismo sabía bien con los bueyes que se enfrentaría. No estaba solo pues existían en Marsella dos monasterios de la Visitación -uno llamado “Las Grandes Marías”-; que se convertirán en verdaderos oasis de gran apoyo para el joven obispo, pues de entre sus religiosas surgirá la venerable Ana Magdalena Remuzat.

De familia católica noble y numerosa de Marsella, Magdalena fue la séptima de nueve hermanos. Desde pequeña tuvo fenómenos místicos que la marcaron de por vida. A los 9 años escuchó la voz de Jesús que le dijo: “Niña, dame tu corazón”, a los 12 años el Sagrado Corazón la eligió como alma víctima, comenzando un largo camino de sufrimientos y sacrificios por la salvación de los pecadores. En 1711 ingresó al monasterio de “Las Grandes Marías” donde poco después recibió el hábito con el nombre de sor Ana Magdalena. A causa de su conocida santidad y de sus revelaciones privadas, Mons. de Belzunce tomó cartas en el asunto consultándola cada vez que debía emprender alguna misión difícil.

El 17 de octubre de 1713 (día de la muerte de santa Margarita-Maria de Alacoque), Ana Magdalena recibió la misión de ser la continuadora del mensaje de Paray-le-Monial. Jesús le dijo que debía ser un “apóstol de su Corazón adorable” y fundar una Archicofradía de Adoración Perpetua al Sagrado Corazón para agradecer el amor que Nuestro Señor tenía por nosotros en la Eucaristía y para reparar las infidelidades y ultrajes cometidos por los pecadores. La iniciativa fue aprobada por el papa Clemente XI en 1717 y el primer inscripto fue el propio obispo quien con su ejemplo arrastró a muchos en esta magnífica devoción; pronto la cofradía contó con miles de adherentes.

Último esfuerzo… celestial

Durante la Cuaresma de 1718, mientras los festejos de Carnaval continuaban como si nada (incluso hubo una profanación de la Eucaristía), la joven religiosa tuvo una visión de lo que estaba ocurriendo en la iglesia franciscana de los Cordeliers (por la cuerda del cíngulo): en ese preciso momento, durante la exposición del Santísimo Sacramento los fieles vieron en la Hostia consagrada el rostro de Jesús lleno de tristeza. “Su mirada era a la vez tan tierna y severa que nade podía mantener la vista sobre la Hostia”. Nuestro Señor le hizo saber que este milagro era el último esfuerzo para contener la justicia divina y que ella debía informar al obispo.

Por intermedio de su confesor, el P. Milley, la religiosa escribió de inmediato a Mons. de Belzunce, quien se sorprendió doblemente pues la advertencia le llegó ese mismo día por otra vía distinta: el mismo mensaje le dio una carmelita que él dirigía espiritualmente. Se interrogó a los feligreses presentes y luego de una investigación se aprobó el hecho milagroso.

Además, sor Ana Magdalena, comunicó al obispo que se debía advertir a las autoridades políticas pues: “Si Marsella no se convierte un terrible flagelo se abatirá sobre ella”. Sin tergiversar ni una iota del mensaje, Mons. de Belzunce cumplió al pie de la letra el insólito pedido, cayendo previsiblemente en saco roto. Los magistrados hicieron oídos sordos a sus exhortaciones, burlándose del pedido del Cielo; la misma actitud tomó el clero local y varias órdenes monásticas infiltradas de jansenismo.

¡Es la peste!

Dos años más tarde, en 1720, llegó el flagelo divino, diezmando la ciudad en poco tiempo. Mons. de Belzunce confirmó la profética advertencia de la visitandina al escribirle a la madre superiora: “Muchos años antes que el Señor introdujese en esta ciudad la peste, la desolación y la muerte, sor Ana Magdalena me advirtió que Dios le había hecho conocer que Él estaba irritado contra Marsella y que si esta ciudad no hacía penitencia, Él iba a descargar sobre la misma su brazo vengador, de una manera tan terrible que el universo, al cual Marsella serviría como ejemplo, quedaría estupefacto”.

En efecto, fue el barco “Gran San Antonio” cargado de mercadería y venido del puerto de Sidón, que trajo la peste a pesar de tener el debido permiso del servicio de salud de todos los lugares por donde había pasado. No obstante entre Chipre y Liorna, siete hombres habían muerto repentinamente, aunque nadie se alarmó ya que los decesos en viajes tan largos eran frecuentes por la mala alimentación.

Gran alegría hubo cuando el 25 de mayo de 1720 los marineros descargaron en el puerto foceo las mercaderías, finísimas sedas de Oriente y fardos de algodón… pero contaminados con el bacilo de Yersin[1]. Sin embargo, dos días después continuaron las muertes y el navío fue puesto en cuarentena… Hasta que uno de los médicos se persuadió de la triste realidad: “¡Es la peste!”. Ya era demasiado tarde. Los productos contaminados habían sido distribuidos por toda la ciudad. Pronto la epidemia se cobraba muertos por decenas, hasta 400 en una jornada. En el verano fue lo peor, y los decesos subieron a ¡1000 por día! Encima, los síntomas de la enfermedad no daban tiempo a reaccionar: una fiebre alta, muchísimo dolor en todo el cuerpo y en pocas horas se pasaba al otro mundo. Y como la muerte no hacía distinción entre buenos y malos, la mayoría del clero religioso y secular también fue arrasado, cayendo el P. Milley y casi todos los jesuitas de la comunidad. A fines de septiembre de 1720 la situación era desesperante: en tres meses Marsella había sido reducida a casi la mitad de la población con 40.000 muertos.

Un pastor con mal olor de oveja

Las autoridades ordenaron clausurar las iglesias y demás centros de reunión para evitar el contagio, y aunque muchos marselleses temerosos huyeron de la ciudad apestada abandonando a los enfermos a su suerte, el 29 de julio Mons. Belzunce se reunió con los párrocos y superiores de congregaciones ordenándoles cumplir con su ministerio: “Así como sería indigno de un soldado querer sólo llevar la espada en tiempo de paz, sería también indigno de los sacerdotes, y pasarían por laxos y mercenarios, si sólo quisieran confesar y administrar los sacramentos cuando no hubiera riesgo para su reposo, su salud y su vida.” Sacerdotes y religiosos, salvo algunos jansenistas, se entregaron heroicamente a su ministerio, confesando y dando la extremaunción sin descanso a sanos y enfermos.

Otro problema no menor fueron las montañas de cadáveres putrefactos que comenzaron a acumularse en las calles sin que nadie se atreviera a tocarlos, pero hubo que arremangarse… bajo amenaza de ahorcamiento. Y como nadie osaba tomar la iniciativa fue Mons. de Belzunce quien subió a la primera carreta rezando en voz alta para dar santa sepultura a cuerpos irreconocibles. La anarquía era generalizada, fue necesario la intervención del comandante Charles Andrault de Langeron, un dictador enviado desde París, para restablecer el orden. Destaquemos el acto heroico del caballero Roze quien junto con una centena de hombres vaciaron la plaza de la Tourette repleta de 2000 cadáveres en descomposición.

En el momento más trágico, los marselleses asistieron a un hecho inédito: “Las calles de un lado y del otro estaban cubiertas de enfermos y moribundos. La ciudad era un vasto cementerio que ofrecía a la vista un triste espectáculo de cuerpos muertos apilados de a montones…” Un testigo nos ha dejado esta inolvidable imagen: “el obispo no se limita a quedarse postrado al pie del altar y a levantar sus manos al Cielo para pedir a Dios la gracia de apaciguar su cólera… (luego de prescribir plegarias públicas y exhortar al clero a no tener miedo al contagio). Monseñor está diariamente en la calle, en todos los barrios de la ciudad, y va por todas partes a visitar a los enfermos (…) Los más miserables, los más abandonados, los más repugnantes son aquellos a quienes él se dirige con más diligencia y sin miedo… Se acerca, los confiesa y los exhorta a la paciencia, los dispone a bien morir, dando a las almas consolaciones celestes. Además, distribuye todo lo que puede de su fortuna para aliviar a los miserables de su querido rebaño…”

Simbólicamente quedaron alrededor del buen pastor doce sacerdotes fieles y sanos que continuaron heroicamente asistiendo a los apestados. En el corazón de la ciudad, cual otras arcas de Noé, los dos monasterios de la Visitación sobrevivieron al diluvio sin tener ninguna religiosa infectada. “Hemos visto al obispo, escribían las hermanas, cruzar entre cadáveres que exhalaban un olor intolerable para confesar y consolar a los desdichados, sin mostrar ningún miedo al peligro”.

Contraofensiva…

Ante semejante catástrofe, la superiora ordenó a Ana Magdalena preguntar a Nuestro Señor con qué medios se podía detener el flagelo. El 17 de octubre de 1720 el Sagrado Corazón le hizo conocer a la religiosa que “la Misericordia había prevalecido sobre la Justicia… pues Él había querido purgar la Iglesia de Marsella de los errores con los que estaba infectaba, abriéndole su Corazón adorable como la fuente de toda verdad; y que pedía una fiesta solemne (…) para honrar su Sagrado Corazón; y que esperando que este honor se le fuese dado, convenía que cada fiel se consagrase con una plegaria elegida por el obispo, a honrar, según el designio de Dios Padre, al Corazón adorable de su Hijo; por este medio se librarían del contagio y a todos los que se entregasen a esta devoción no les faltaría Su auxilio”.

Apenas Mons. de Belzunce se informó de la nueva revelación, hizo instituir en su diócesis la fiesta del Sagrado Corazón celebrada el día fijado por Nuestro Señor: viernes siguiente a la octava de Corpus Christi. Pero hasta tanto llegase la solemnidad, ordenó la consagración de su diócesis al Sagrado Corazón el 1 de noviembre de 1720, fiesta de Todos los Santos.

Ese día tuvo lugar una escena emocionante y ejemplar: Mons. Belzunce apareció descalzo encabezando una procesión penitencial, cuerda al cuello, crucifijo en mano y seguido de los 12 apóstoles que le quedaban… al verlos, la gente abandonó el miedo y salió de las casas para unirse al pastor e implorar misericordia. Al llegar a un altar público erigido para celebrar la Santa Misa, todo el mundo cayó de rodillas y escuchó en alta voz el voto de consagración al Sagrado Corazón que el obispo hizo de sí mismo y de toda la diócesis, amén de repartir personalmente las comuniones y terminar entonando las letanías al Corazón de Jesús compuestas por la venerable religiosa.

“Con lágrimas de pastor y el rebaño reunido -escribió Mons. de Belzunce- esperamos conmover el Corazón de Jesús y aplacar su cólera”. Y así se cumplió. De inmediato el flagelo disminuyó hasta casi desaparecer. La atmósfera se volvió limpia, pura y más clara que nunca a causa de la contra-ofensiva sobrenatural pues nadie dudó de que la consagración y la Misa solemne habían sido los medios eficaces para triunfar.

Se va la segunda…

No obstante, en 1722 hubo una recidiva peor que la primera vez y Marsella volvió a convertirse en un gran hospital y cementerio popular. En medio de la desmoralización generalizada, el obispo aumentó su coraje y fe, diciendo que como las autoridades civiles no se habían asociado al voto de 1720, la vuelta de la peste se debía a los pecados de los hombres, especialmente de las cabezas políticas que dirigían la ciudad.

Con gran valentía dirigió una carta pública a los magistrados municipales a fin de tocarles el corazón: “… Hoy os exhorto a realizar un acto de religión que sea capaz de doblegar el brazo vengador que parece levantarse de nuevo contra nosotros. Recordáis sin duda que en la fiesta de Todos los Santos de 1720, consagré esta ciudad y la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús… y que, a partir de ese momento, nuestros males disminuyeron sensible y continuamente, sin recaída; pero debéis recordar también que los señores magistrados entonces no se hicieron presentes en esta consagración… Para reparar esto os propongo hacer inmediatamente un voto estable al Divino Corazón de Nuestro Salvador”.

¡Nuevo milagro! los corazones endurecidos se ablandaron y varios magistrados recordaron las palabras del nuevo Jonás, rindiéndose ante la evidencia: “Si necesitábamos ejemplos para persuadirnos de que todos los esfuerzos de los hombres son vanos contra el avance del contagio y que el flagelo de la cólera de Dios no puede ser parado sino solo con actos de religión, implorando el tesoro de sus misericordias (…), fue suficiente el que Monseñor nos citó en su carta, puesto que todo el mundo vio entonces, realmente y de hecho, que el mal bajó progresivamente hasta terminar, a partir del día de la consagración de la ciudad al Sagrado Corazón de Jesús (…) Por lo cual hemos deliberado unánimemente que haremos un voto firme, estable e irrevocable en las manos de Monseñor, por el cual nos comprometemos nosotros y nuestros sucesores a perpetuidad, a ir todos los años el día de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús a participar de la santa Misa en la iglesia del primer monasterio de la Visitación, de las Santas Marías, y de comulgar y ofrecer, en reparación de los pecados cometidos en esta ciudad, un cirio para que se prenda delante del Santísimo Sacramento, y de asistir a la tarde de ese día a una procesión de acción de gracias, (…) y pediremos al obispo de establecerla a perpetuidad”.

La ceremonia tuvo lugar en la fiesta del Sagrado Corazón, 12 de junio de 1722, en la majestuosa Catedral con una multitud innumerable de gente. A partir de ese día Marsella se transformó oficialmente en la ciudad del Sagrado Corazón y la peste comenzó a disminuir tan rápida y progresivamente que todo el mundo reconoció el milagro. No obstante dejaron pasar 40 días para confirmar el prodigio.

Durante 70 años, es decir, hasta 1792 las autoridades civiles de Marsella renovaron anualmente ese acto, suprimido durante la revolución de 1789. Con la restauración monárquica, Mons. Champion de Cicé recordó al alcalde el compromiso de los antepasados y la promesa se renovó de inmediato, cumpliéndose fielmente hasta el día de hoy desafiando el dogma de la laicidad.

Los nuevos heraldos

Para quedar liberados por completo, los marselleses esperaban las palabras de su obispo, quien finalmente habló el 21 de septiembre: “Mis queridos hermanos, vuestros miedos y alarmas terminaron. No hay más contagio en esta ciudad ni en el territorio. Todas las enfermedades, cualquiera que ellas puedan ser[2], han cesado de tal manera desde hace un tiempo considerable y la salud fue comprobada perfectamente, que los más incrédulos deben reconocer aquí los efectos del poder y la misericordia infinitas del Sagrado Corazón de Jesús, siempre lleno de bondad y de compasión por los hombres, incluso los ingratos y pecadores.

Pueblo, que el Dios de las venganzas ha castigado dos veces en su indignación, pero que Él también, en su misericordia, libró dos veces y de una manera sensible, termina de tener miedo y salta de alegría, porque el Corazón adorable de Jesús, al cual tú te has solemnemente consagrado, se ha manifestado y ha hecho grandes cosas en tu favor.

¡Que el recuerdo de estos prodigios esté siempre grabado en vuestros corazones! ¡Contadlos a menudo a vuestros hijos, que vuestros hijos se los cuenten a los suyos y éstos a las generaciones siguientes, y que la memoria pase a los siglos futuros! ¡Anunciad vuestra liberación y publicadla en los confines del mundo, publicad la gloria de vuestro Liberador entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos donde el comercio os conduzca de ahora en más!”.

Las palabras inspiradas del pastor dieron una extensión universal al Sagrado Corazón, dimensión que Jesús ya había revelado a santa Margarita María: “Reinaré a pesar de mis enemigos… si crees, verás el poder de mi amor”. Si la orden jesuita, que en su momento había sido designada para expandir el culto de su Divino Corazón en toda la tierra puso obstáculos casi insuperables a nivel humano, he aquí que la gloria de Cristo sobrepasó toda resistencia. A partir de ese momento fueron hombres simples y rudos, como los comerciantes y pescadores del puerto, que se convirtieron en los nuevos heraldos del Divino Corazón hasta las extremidades del orbe.

“¡Anunciad –continúa el obispo- que es solamente al Sagrado Corazón de Jesús que debéis vuestra salud y del cual también ellos deben esperar su fuerza y su consolación en todas las tribulaciones!

El milagro fue tan impactante en la región que enseguida varias ciudades infectadas hicieron la misma consagraron (Toulon, Aix, Arles, Aviñon, Carpentras, etc.), amén de multiplicarse las cofradías en honor del Corazón de Jesús. La Archicofradía fundada por Ana Magdalena llegó a contar con 60.000 miembros. De hecho, 20 años después de su muerte, más de 1000 asociaciones llevaban el nombre del “Sagrado Corazón” hasta en el Levante, El Cairo, Persia, India, Macao y Pekín.

Marsella sufrió durante el s. XVIII otras calamidades y amenazas, como por ejemplo el bloqueo inglés en 1747, pero una vez más, el obispo no se amedrentó y decretó las Cuarenta Horas en honor del Sagrado Corazón, hecho que impidió el avance del enemigo y protegió milagrosamente el puerto.

Lamentablemente, en las últimas décadas la política migratoria de la República y la consiguiente pérdida de fe entre los cristianos, han hecho que el islam haya ocupado prácticamente Marsella. Amén de que sus habitantes tienen una espada de Damocles profetizada por la Virgen de la Salette: “París será quemada y Marsella tragada por el agua”.

¡Detente!

Cuando Ana Magdalena entregó el alma a Dios a los 33 años, víctima expiatoria de los pecados de la ciudad, habiendo sufrido espiritual y físicamente hasta con los estigmas del Señor, el monasterio de la Visitación y su castillo natal en Auriol fueron rodeados de una claridad luminosa. Tanto Mons. de Belzunce como todos los marselleses le rindieron los debidos honores y conservaron su corazón incorrupto en el convento.

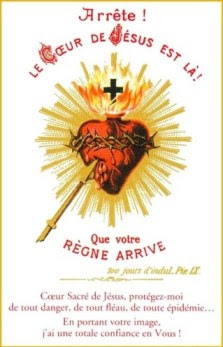

Finalmente, no olvidemos que, en medio de tantos peligros y desgracias, Nuestro Señor también mostró su poder infinito con la simple portación de un escapulario. En efecto, fue durante la peste que Mons. de Belzunce y las visitandinas hicieron distribuir por toda la población millares de ejemplares con la siguiente inscripción: “¡Detente! ¡El Sagrado Corazón está aquí!”; ya sea que lo llevasen en su pecho o lo pusiesen en la puerta de cada casa, muchos cristianos fueron preservados milagrosamente con esta sencilla salvaguarda. ¡A tener en cuenta, ahora más que nunca!

————————–

Es hora de que nuestros obispos y autoridades políticas hagan lo mismo, no sea que los fieles vayan a pensar que la semejanza en las pandemias haya sido algo más que mera coincidencia… Mientras tanto recemos y hagamos más sacrificios, sin olvidar de difundir este tesoro escondido para todos los tiempos: el escapulario y la devoción al Sagrado Corazón.

Para, que no te la cuenten.

Hna. Marie de la Sagesse Sequeiros, S.J.M.

1 thought on “¡Detente Peste!”

Muchas gracias por esta inyección de fe y esperanza!